di Franco Cesati Editore

Intellettuale tormentato, amante dell’antico e naturalmente una delle figure più importanti della storia della nostra letteratura: Francesco Petrarca è il primo protagonista della nuova rubrica “Ricorrenze letterarie”. La ricorrenza in questo caso è la data della sua nascita, ormai tradizionalmente attestata: 20 luglio 1304.

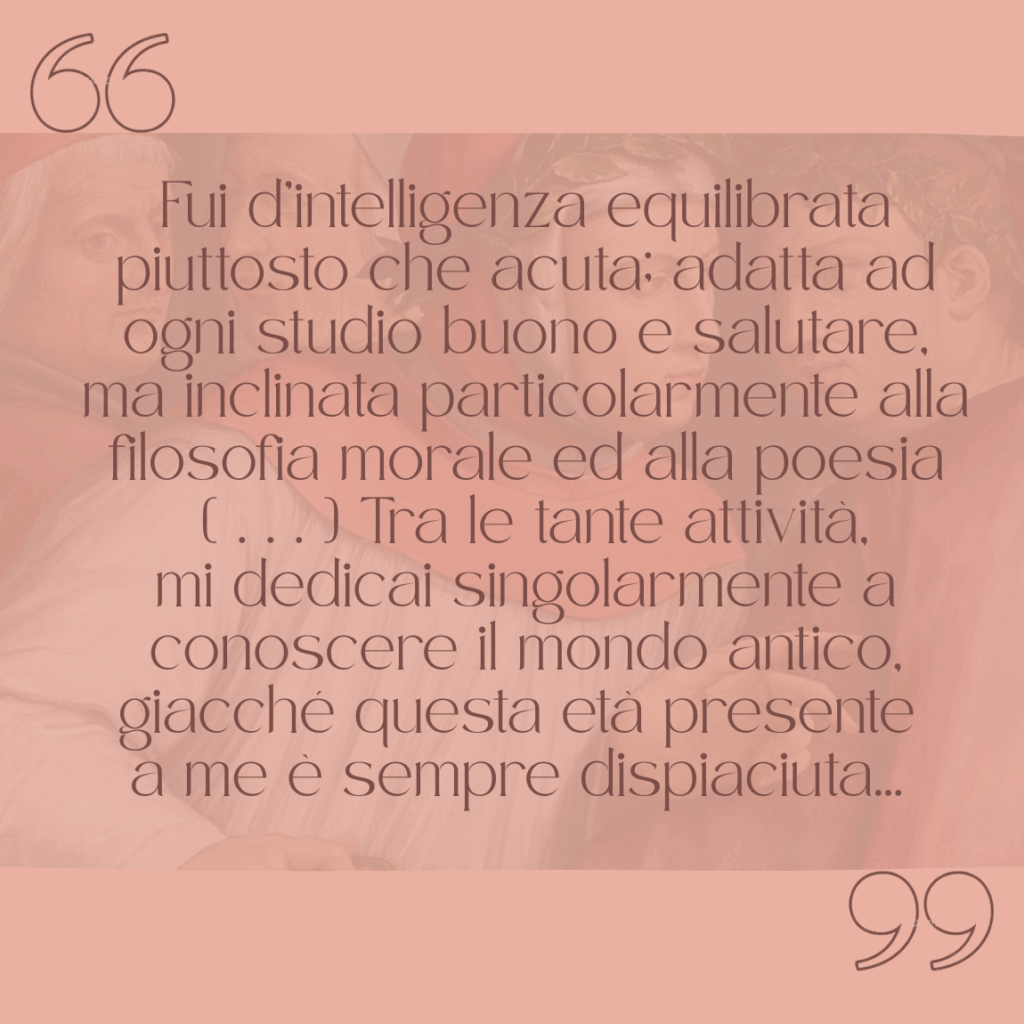

Per celebrarla abbiamo scelto non uno dei sonetti più famosi, ma un’intima lettera dove è Petrarca stesso a parlarci: l’ “Epistola posteritati”.

Così si presenta ai posteri, destinatari di questa singolare Epistola, quel poeta che tutti abbiamo incontrato nei libri di scuola, dopo Dante e prima di Boccaccio, di cui ricordiamo qualche famoso verso che evoca capei d’oro o chiare, fresche e dolci acque, o che esprime la sua indole meditabonda per la quale lo immaginiamo ormai solo e pensoso.

Così si presenta ai posteri, destinatari di questa singolare Epistola, quel poeta che tutti abbiamo incontrato nei libri di scuola, dopo Dante e prima di Boccaccio, di cui ricordiamo qualche famoso verso che evoca capei d’oro o chiare, fresche e dolci acque, o che esprime la sua indole meditabonda per la quale lo immaginiamo ormai solo e pensoso.

La scelta di rivolgersi a un pubblico ipotetico e lontano da sé, proiettato nel futuro, rispecchia forse la modernità che contraddistinse il poeta aretino, che pur essendo quasi contemporaneo di Dante (che visse, in particolare dal punto di vista della religiosità, secondo un’ottica sostanzialmente medievale), ha incarnato un tipo di religiosità per certi versi più moderna, come una questione intima e anche tormentata. Così come tormentata era la sua indole poetica irrequieta, e altrettanto moderna anche la sua condizione di studioso, continuamente insoddisfatto dei risultati artistici ottenuti e alla ricerca di quella verità sfuggente che si cela nell’animo umano.

Leggiamo dunque qualche frammento di questa lettera “al futuro lettore” per tratteggiare, insieme al suo autore, un’autobiografia morale e fisica, nel pieno spirito di quella che sarà la cultura umanistica, che esalta l’individualità e il prestigio personale, di cui Petrarca sarà assoluto precursore.

Petrarca nasce probabilmente nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1304 ad Arezzo, figlio di Petracco ed Eletta Canigiani, entrambi fiorentini: il padre fu cancelliere del Comune di Firenze e notaio della Signoria, oltre che sodale nella parte bianca dei Guelfi, insieme proprio a Dante, con il quale sarà bandito dalla città nel 1302.

Sappiamo che i due poeti si incontrano una sola volta, presumibilmente a Pisa, quando Petrarca bambino è al seguito del padre: l’esilio paterno, infatti, porterà la famiglia di Francesco dapprima in diversi luoghi della Toscana, poi ad Avignone, in Francia.

Da qui Francesco approderà successivamente a Bologna, per proseguire gli studi in legge secondo la volontà paterna. Ma l’indole da outsider era innata: alla morte di ser Petracco, il giovane Petrarca è finalmente libero di lasciare la facoltà di diritto a Bologna e di dedicarsi agli agognati studi classici. Per sostentarsi e dunque permettersi tali studi, abbraccia contestualmente la carriera ecclesiastica.

Certamente sappiamo a chi si sta riferendo l’autore: Laura, la donna amata. Anche se esistono ipotesi legate all’identificazione, nella realtà, della Laura petrarchesca con una Laura de Noves, la tesi (molto meno romantica!) dell’incarnazione fisica è stata contestata dalla maggior parte dei critici letterari, che sono più propensi a credere che Laura sia addirittura un nome fittizio con cui Petrarca si riferiva al lauro, cioè l’alloro poetico, simbolo con cui venivano generalmente incoronati i poeti: una metafora, quindi, per esprimere la propria ardente ambizione di letterato.

Laura ha sì fattezze “pure”, da essere superiore, ma non raggiunge il livello della donna-angelo dantesca. Ciò che la distingue da Beatrice è proprio la sua mancanza di attributi divini: Laura invecchia, subisce il corso del tempo, e manca di qualsiasi riferimento “angelico” stilnovista. Questa donna incarna tutte quelle caratteristiche seducenti che fanno soffrire Petrarca: la forza provocatrice e la carica di sensualità sfiniscono l’animo del poeta aretino, teso verso la redenzione e la pace interiore. Infatti, nel Canzoniere a lei dedicato, la storia che si delinea somiglia più a un percorso di “guarigione” (Petrarca parla proprio di giovanil errore riferendosi all’amore terreno per Laura) e conversione dell’anima e meno a una semplice celebrazione dell’amore.

L’altro “amore” di Petrarca era senza dubbio la letteratura antica greco-latina, di cui fu instancabile ricercatore di manoscritti. Scrisse anche numerose opere in latino oltre che in volgare, sia in prosa sia in versi. Eppure, a dispetto di quanto pensava (o desiderava) lo stesso poeta, il suo capolavoro rimangono le rime in volgare: non a caso, al Canzoniere (o, più esattamente, Rerum vulgarium fragmenta) dedicò le massime cure, ampliandolo e correggendolo per tutta la vita.

Alla “peregrinazione” sul piano degli interessi di studio corrisponde un amore per i viaggi, ulteriore segno di una irrequietezza che si traduce, in realtà, in puro bisogno di conoscenza; e in particolare l’amore per Roma si ricollega alla sua ammirazione per l’antichità, al desiderio di trasferirsi idealmente in essa, a cui si contrappone il disprezzo per l’età presente.

Cosa emerge dunque da questo autoritratto “al futuro”? Quando scrive l’Epistola, datata 1367 e rivista tra il 1370-1371, Petrarca è ormai anziano (morirà nel 1374): guardandosi alle spalle, dipinge di sé un’immagine da letterato disinteressato al potere, alla ricerca di una vita modesta e appartata, che gli permetta di dedicarsi all’attività intellettuale, basata soprattutto sulla castità e sulla pace interiore. E l’amore di Laura? Ne parla con distacco, essendosi liberato dal tormento che lo attanagliava quando lei era in vita. Tutta la sua opera rispecchia questo sentire, essendo contraddistinta da una forte vena morale e da una tensione etica tesa a purificare l’anima dalle deviazioni attraverso la via della virtù.

Noi, “dal futuro”, possiamo solo prendere atto dell’importanza che quest’opera ha avuto, dal punto di vista linguistico e contenutistico, oltre che dell’influsso che ha esercitato sugli autori successivi: per conoscerne i dettagli, vi invitiamo a sondare il nostro catalogo che, negli anni, ha accolto i lavori di studiosi autorevoli su Petrarca e la sua produzione. In particolare consigliamo di partire dalla pillola Petrarca (qui il link), per una panoramica completa sulla figura e le opere del poeta, e di sfogliare «Ogni sonetto è un poema diverso» (qui il link) per uno sguardo più approfondito sulla materia.

E, a proposito di futuro: c’è un po’ di Petrarca anche tra le prossime uscite!